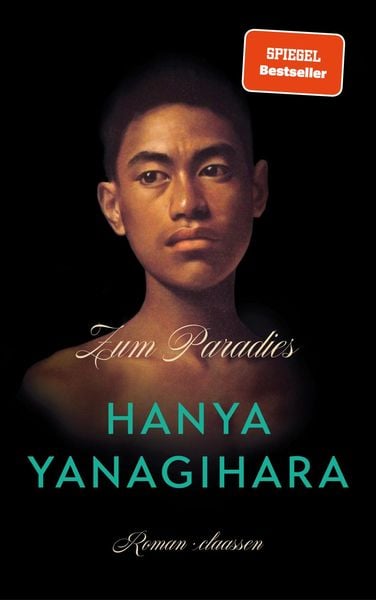

Zum Paradies

Der Nummer 1 Bestseller aus UK & USA von der Autorin von "Ein wenig Leben"

Orell Füssli Onlineshop link:

Auf orellfuessli.ch bestellen

Autor:

Hanya Yanagihara

Beschreibung:

»Tiefgründig, sensibel, spannend.« Juli Zeh, Börsenblatt

Drei Jahrhunderte, drei Versionen des amerikanischen Experiments: In ihrem kühnen neuen Roman – dem ersten seit Ein wenig Leben – erzählt Hanya Yanagihara von Liebenden, von Familie, vom Verlust und den trügerischen Versprechen gesellschaftlicher Utopien.

1893, in einem Amerika, das anders ist, als wir es aus den Geschichtsbüchern kennen: New York gehört zu den Free States, in denen die Menschen so leben und so lieben, wie sie es möchten – so jedenfalls scheint es. Ein junger Mann, Spross einer der angesehensten und wohlhabendsten Familien, entzieht sich der Verlobung mit einem standesgemässen Verehrer und folgt einem charmanten, mittellosen Musiklehrer.

1993, in einem Manhattan im Bann der AIDS-Epidemie: Ein junger Hawaiianer teilt sein Leben mit einem deutlich älteren, reichen Mann, doch er verschweigt ihm die Erschütterungen seiner Kindheit und das Schicksal seines Vaters.

2093, in einer von Seuchen zerrissenen, autoritär kontrollierten Welt: Die durch eine Medikation versehrte Enkelin eines mächtigen Wissenschaftlers versucht ohne ihn ihr Leben zu bewältigen – und herauszufinden, wohin ihr Ehemann regelmässig an einem Abend in jeder Woche verschwindet.

Drei Teile, die sich zu einer aufwühlenden, einzigartigen Symphonie verbinden, deren Themen und Motive wiederkehren, nachhallen, einander vertiefen und verdeutlichen: Ein Town House am Washington Square. Krankheiten, Therapien und deren Kosten. Reichtum und Elend. Schwache und starke Menschen. Die gefährliche Selbstgerechtigkeit von Mächtigen und von Revolutionären. Die Sehnsucht nach dem irdischen Paradies – und die Erkenntnis, dass es nicht existiert. Und all das, was uns zu Menschen macht: Angst. Liebe. Scham. Bedürfnis. Einsamkeit.

Zum Paradies ist ein Wunderwerk literarischer Erfindungskraft und ein Kunstwerk menschlicher Gefühle. Seine aussergewöhnliche Wirkung gründet in seinem Wissen um den Wunsch, jene zu beschützen, die wir lieben: Partner, Liebhaber, Kinder, Freunde – unsere Mitmenschen. Und den Schmerz, der nach uns greift, wenn wir das nicht können.

Kategorie:

Romane & Erzählungen

Verlag:

Claassen

Sprache:

Deutsch

Anzahl Seiten:

896

Erscheinungstag:

2022-01-11

EAN:

9783546100519

ISBN:

978-3-546-10051-9